わが家には姉妹が2人います。子ども部屋は9畳一部屋を、2人で仲良く共有してもらう予定です。

「9畳の子供部屋を、子供の成長に合わせてどうレイアウトする??」「机やベッドはどこに置く?」と悩む方も多いのではないでしょうか。実際、幼児期は遊ぶ空間が必要、小学生になるとベッドや机が必須、中学生以降はプライベートが大事になってきます。

今回は、わが家の9畳の子ども部屋を、成長に合わせてどうレイアウトしていくか のアイデアをご紹介します。将来的に部屋を仕切らずに使いたい方にとって、参考になれば嬉しいです。

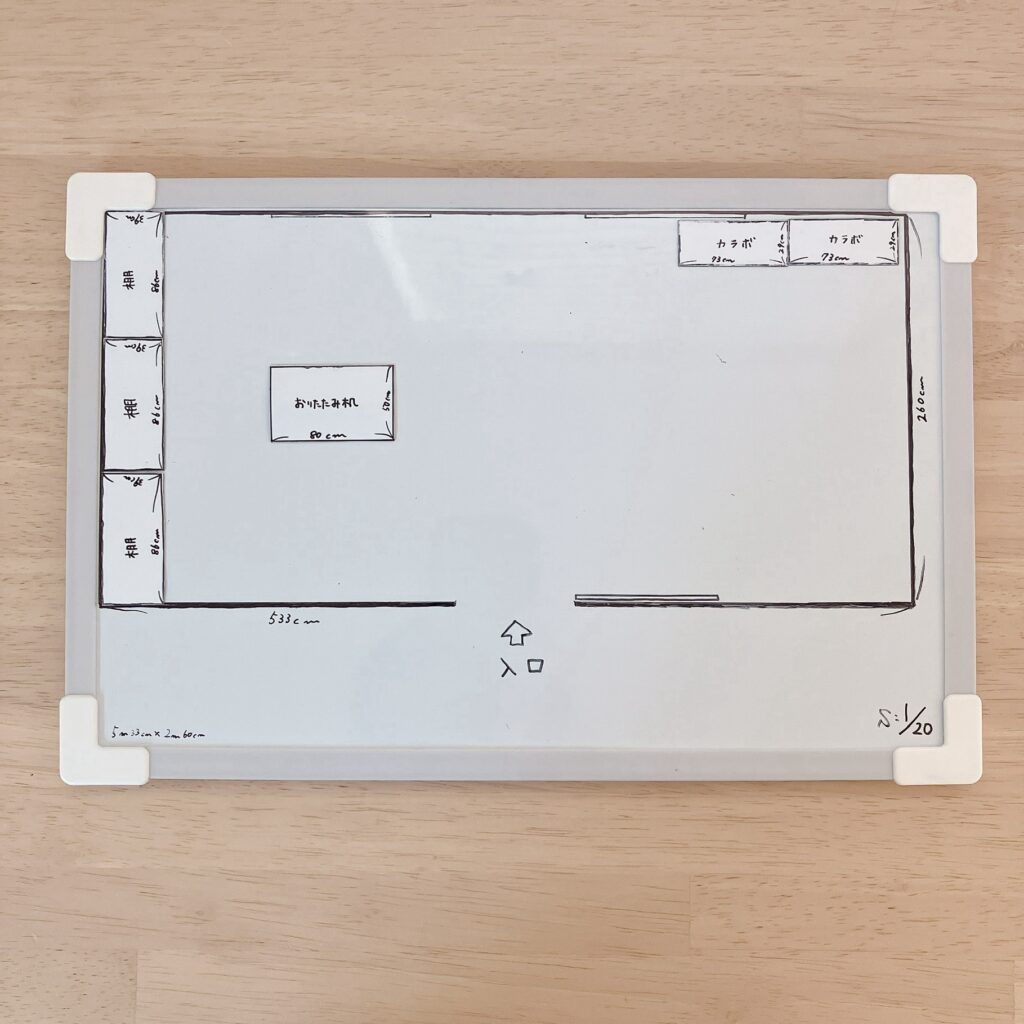

① 幼児期(〜小学校入学前)

レイアウトのポイント

幼児期は机やベッドは不要。せっかく9畳の広さがあるので、部屋の半分はおもちゃ・絵本を中心に置き、もう半分は体を動かして遊べるようにゾーン分けしました。

家具配置例

- 部屋を「運動スペース」と「お絵描き・ごっこ遊びスペース」に分ける

- 無印良品のパイン材ユニットシェルフを組み合わせておもちゃ棚に

- 運動スペースには、室内アスレチックや、テントを置ける

- 小さな机を置き、お絵描きコーナーに

工夫

- 子どもの手が届く高さに絵本やおもちゃを収納

- 「座って遊ぶ場所」と「走り回れる場所」を分けてレイアウト

おすすめアイテム:パークロンのプレイマット

厚みがあり転んでも安心、生活防水で拭き取りだけで清潔を保てるので幼児期に重宝しました。

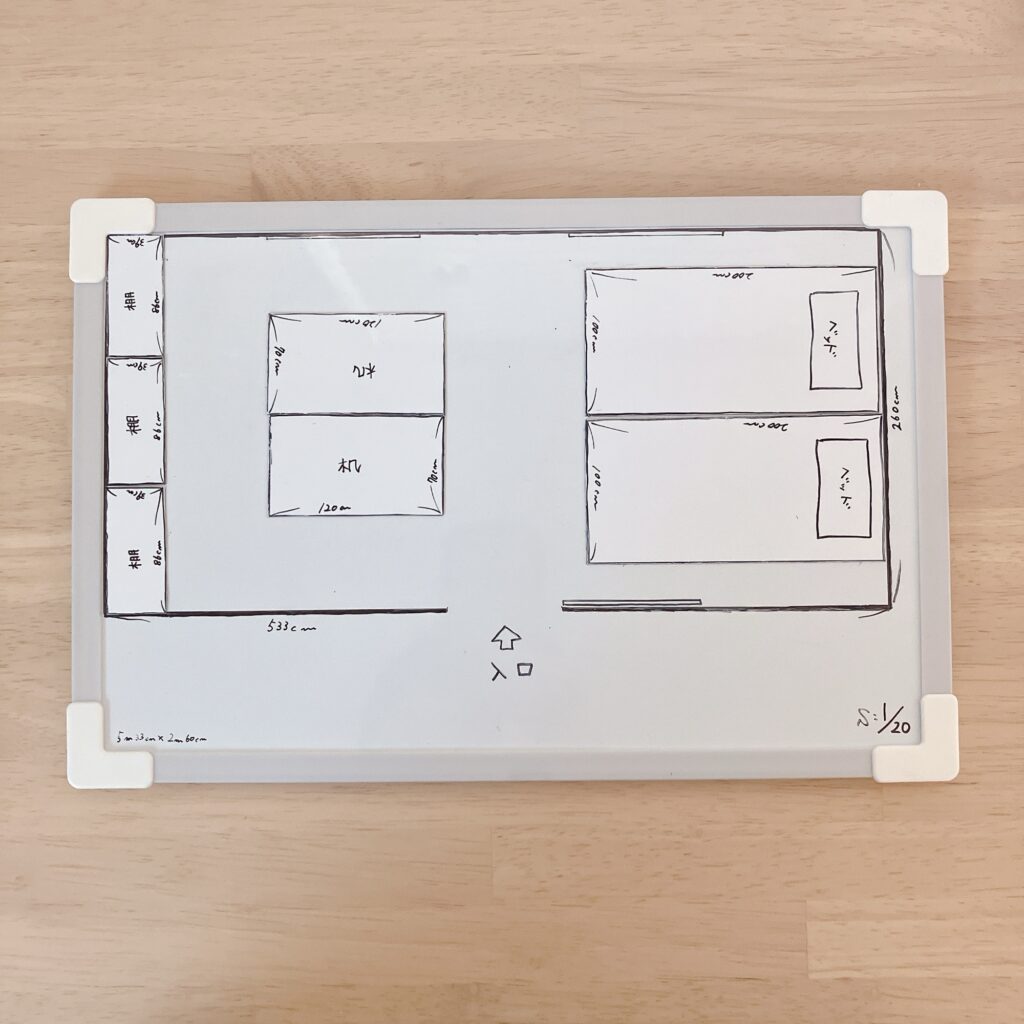

② 小学生(低学年〜中学年)

レイアウトのポイント

小学校入学を機に、学習机とベッドを導入。姉妹で「自分の場所」を意識するようになります。また、子どもだけでベッドに寝るようになります。

家具配置例

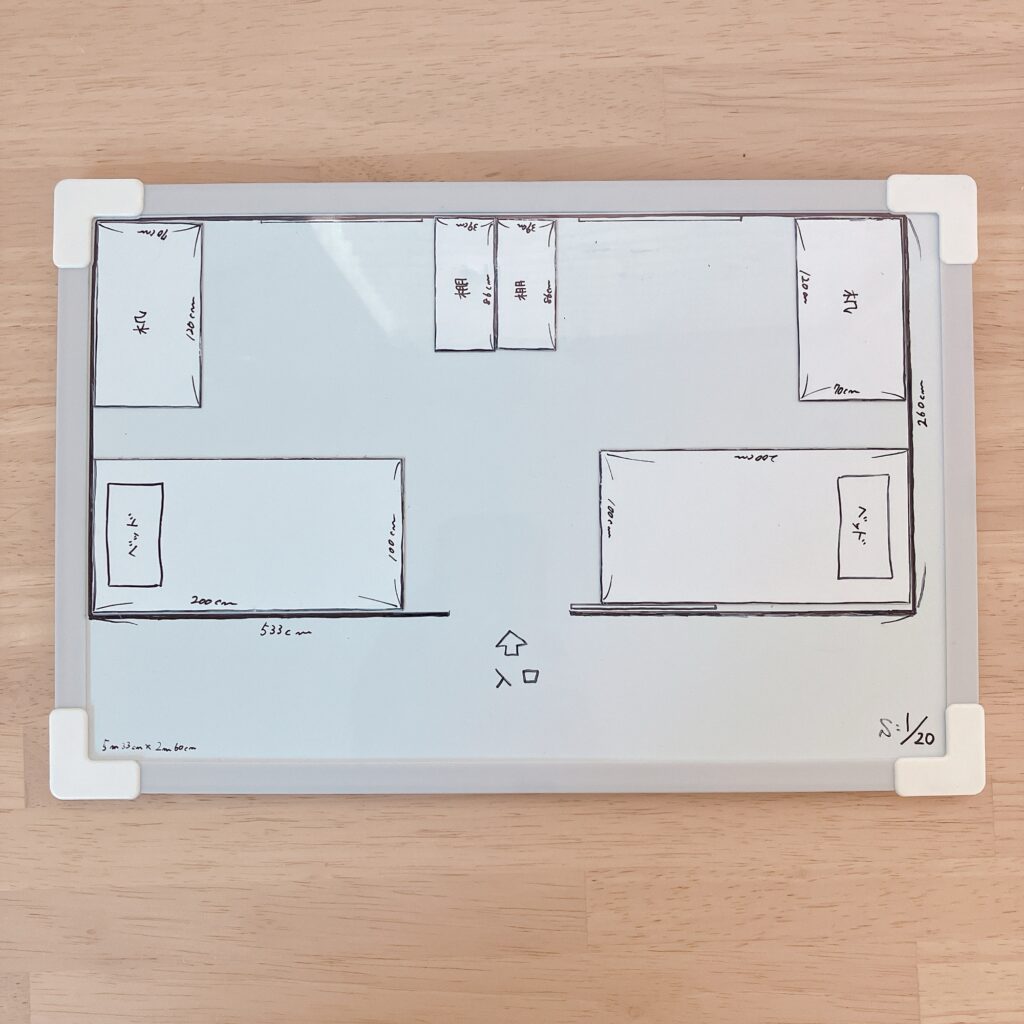

- 部屋を「ベッドスペース」と「学習スペース」に分ける

- ベッドは落下防止のため、2つを並べて配置(さらに壁側に寄せれば三方を囲むことも可能)

- 机の配置は今後子どもと相談しながら決定予定

工夫

- ケンカ防止、インテリアの統一感を狙い、姉妹でベッドや机は同じデザインにする

- 高校卒業まで使えるシンプルで丈夫な机を選んで長期利用

おすすめアイテム:アスクルの事務机

学習机専用のデザインよりも飽きがこず、子どもが大きくなっても違和感なく使えるのが魅力。奥行きがあり、教科書やタブレットを広げても作業スペースが十分とれる。

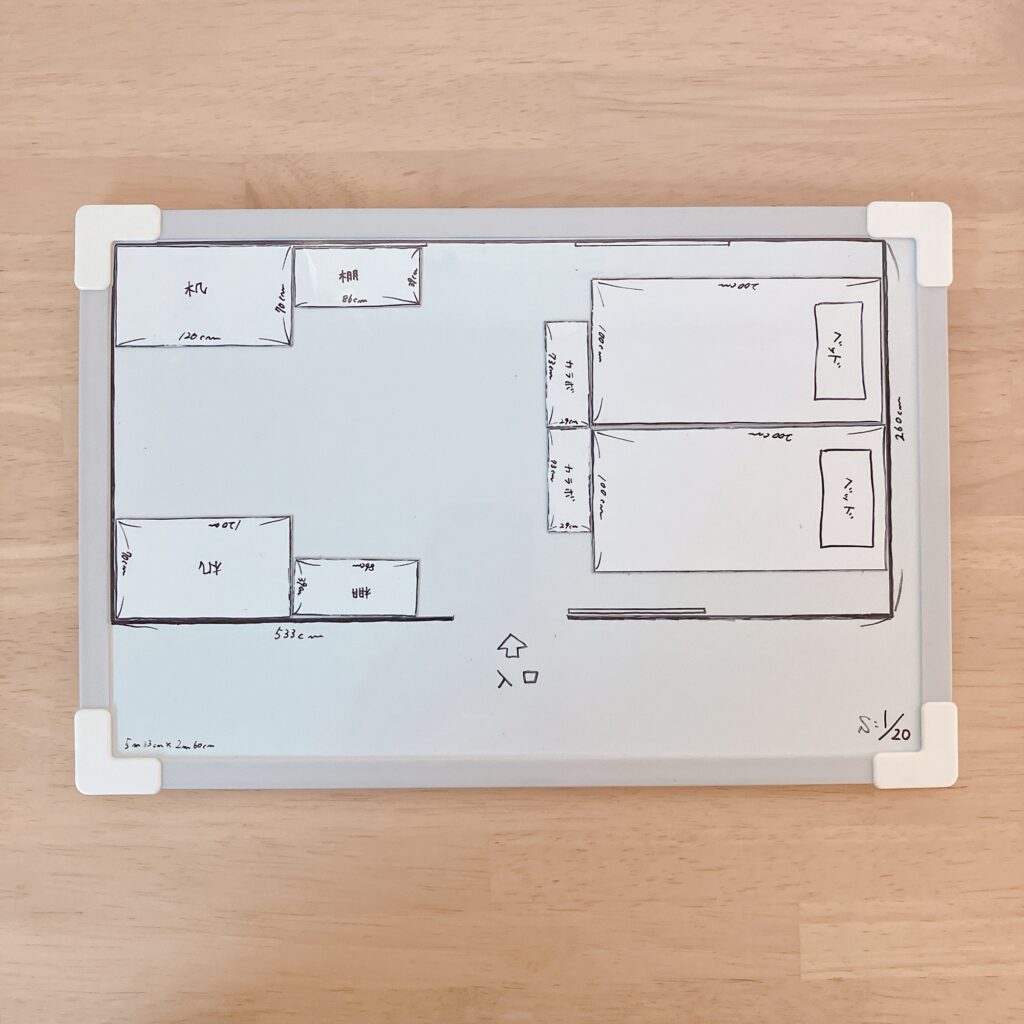

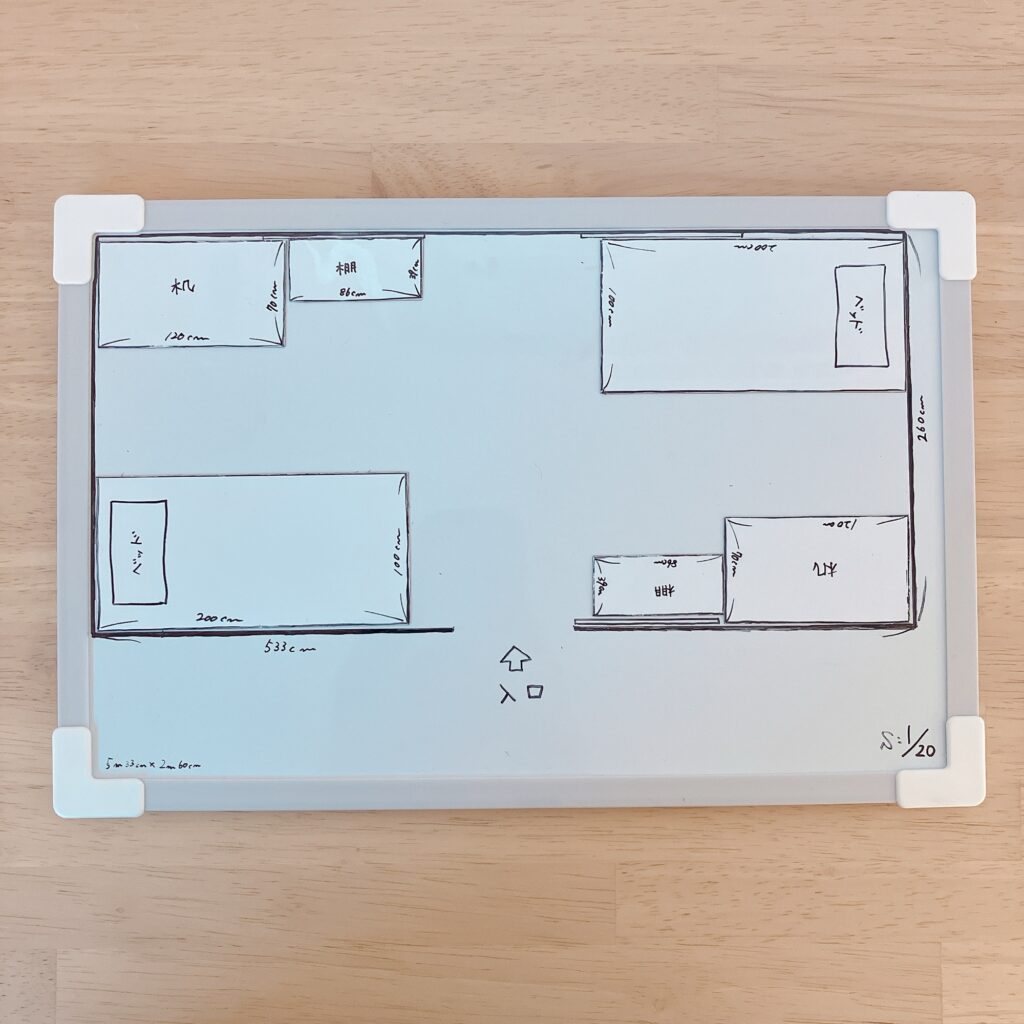

③ 中学生(思春期以降)

レイアウトのポイント

思春期には姉妹といえども程よい距離感が欲しいはず。家具でゆるく仕切りつつ、勉強に集中できる机まわりを意識します。

- プライベート感を重視

- 勉強時間が増えるため、机周りの集中環境が大切

- 家具で「ゆるく仕切る」工夫が必要

家具配置例

- 家具で「ゆるく仕切る」レイアウト

- ベッドと机をできるだけ離して、お互いの生活リズムが干渉しないよう

工夫

- 勉強・休憩の際にお互いの視線が交わらないように家具を配置

- 必要に応じてカーテンやパーテーションで仕切るのも検討(今後の姉妹仲次第)

④ 9畳の子供部屋作りのポイント(わが家の工夫)

間取り決めの段階から、将来を見越して設計しました。

- 防犯面と家具配置の自由度を上げるため、窓は高窓の横滑り出し窓にした

- 照明は調光調色シーリングライトで、学習とリラックスの両立

- 部屋を壁で仕切らず、ドアは1つに。開けっぱなしも考えて引き戸を採用

- 将来的に「趣味部屋」や「客間」として使えるよう、あえて収納はつけずシンプルに

まとめ

幼児期は「遊び中心」、小学生は「学習スペースの確保」、中学生は「プライベート重視」と、9畳の子供部屋も成長に合わせて大きく変わっていきます。

子供部屋の家具は「長く使えるシンプルなもの」を選ぶと、無駄な買い替えが減ります。

同性の兄弟・姉妹で一部屋を共有するお家も多いはず。部屋を仕切らずに使うメリットは、空調が効きやすいこと、そして家具の配置次第で部屋の用途を自由に変えられることです。

わが家の実例が、これから子供部屋のレイアウトを考える方の参考になれば嬉しいです。