「年金って、額面全部もらえるわけじゃないの?」

「年金から何がどれくらい引かれるの??」

老後の税金や保険料のイメージがわかない方は多いのではないでしょうか。

実は、老後の年金は全額そのまま振り込まれるわけではありません。

年金から税金や社会保険料が天引きされる仕組みになっています。

この記事では、主婦目線で「何が引かれるのか」「どこでシミュレーションできるのか」を解説します。

老後のお金を“手取りベース”で把握しておくことが、リアルな老後をイメージする第一歩です。

💡 まずは、ご自身やご夫婦の予想年金受給額を把握しましょう!以下の記事に調べ方をまとめてます。

👉 【夫会社員+妻専業主婦】老後にもらえる年金はいくら?受給額シミュレーションと計算方法

👉【専業主婦の年金】将来いくらもらえる?国民年金だけの受給額と注意点

年金から引かれるもの4つ

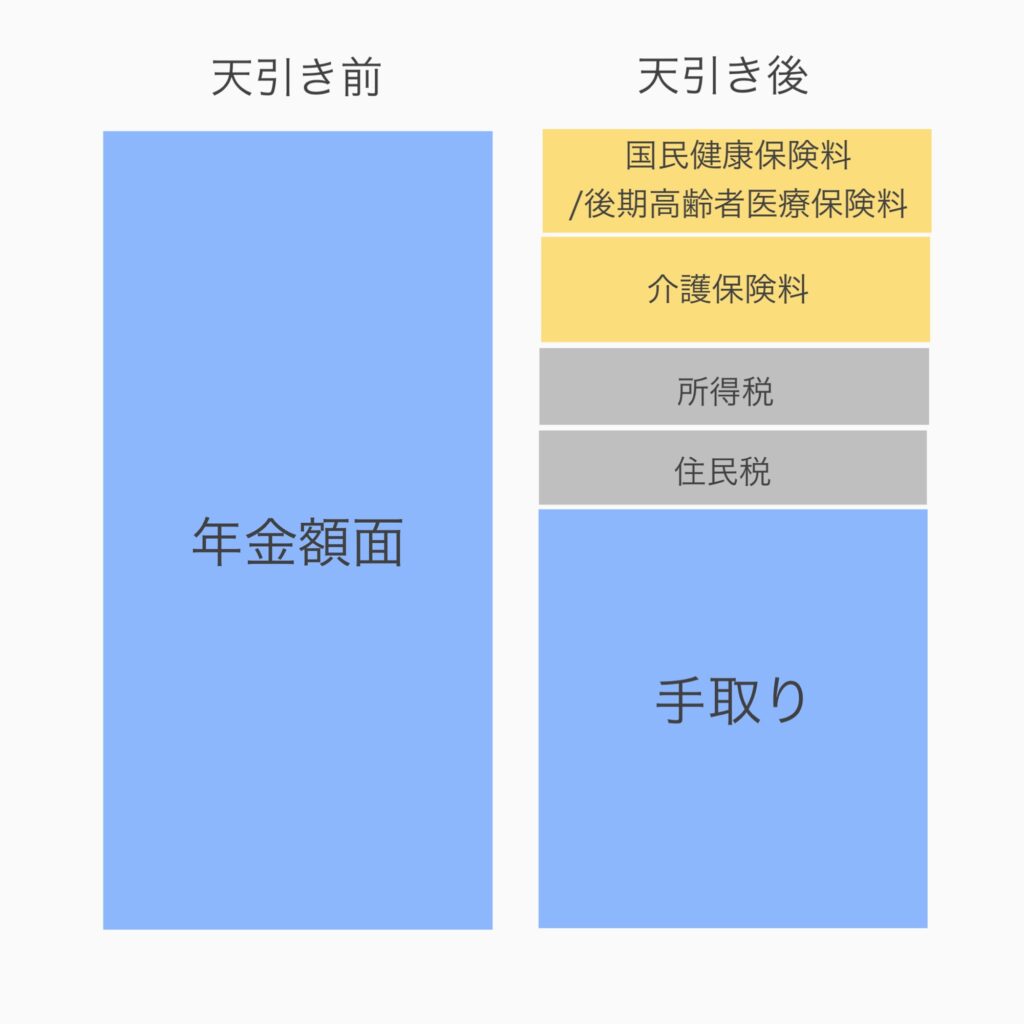

老後の生活資金として実際に使えるのは、「年金の受給額」ではなく、税金や社会保険料が差し引かれた後の手取り金額です。

年金から天引きされる主な項目は次の4つです。

- 国民健康保険料(〜74歳)または後期高齢者医療保険料(75歳〜)

- 介護保険料

- 所得税

- 住民税

年金は「所得」とみなされるため、一定の金額を超えると課税対象になります。

年金は、社会保険料(国民健康保険料・介護保険料)を差し引いたあとの金額に対して、所得税と住民税がかかります。

そのため、社会保険料 → 所得税・住民税の順に試算すると、手取り年金を知るのにスムーズです。

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

国民健康保険は、74歳以下の自営業者や無職の方などが加入する健康保険制度です。

医療費の自己負担が原則3割で済む代わりに、所得に応じた保険料を納めます。

75歳(または寝たきりなど一定の条件で65歳)になると、「後期高齢者医療制度」に切り替わり、後期高齢者医療保険料を納めます。

【シミュレーション方法🔍】

- 国民健康保険料 👉 国民健康保険料計算機

- 後期高齢者医療保険料 👉 「〇〇県 後期高齢者医療広域連合 保険料試算」で検索

介護保険料

介護保険料は、介護サービスの財源となる保険料で、40歳以上の人全員が負担しています。

65歳以上になると、年金から介護保険料が天引きされるようになります。

介護保険料は自治体ごとに異なり、所得によって「第1〜第9段階」といった区分に分かれています。

【シミュレーション方法🔍】

- 介護保険料 👉 国民健康保険料計算機 (国民健康保険保険料試算後に介護保険料の試算ページに飛べます)

- または「〇〇市 介護保険料」で検索すると、所得別の金額表が見られます。

所得税

年金は税法上の「雑所得」にあたるため、所得税がかかります。

ただし、遺族年金や障害年金は非課税です。

【シミュレーション方法🔍】

- 所得税 👉 年金税金シミュレーション

住民税

住民税は個人の1年間の所得に対してかかる税金で、年金も「雑所得」として課税対象になります。

こちらも遺族年金・障害年金は非課税です。

【シミュレーション方法🔍】

- 住民税 👉 年金税金シミュレーション

知っておきたい「税金・保険料が免除されるライン」

老後の税金と保険料は「年金の手取り額」に大きく影響します。

免除・非課税のラインを知っておくことは、家計の見通しを立てる上で役立ちます。

- 所得税の免除ライン:

65歳以上で年金収入が158万円以下の場合、所得税はかかりません。

(出典:マネーフォワードクラウド) - 住民税の免除ライン:

夫婦の場合、世帯主の年金収入が211万円以下で、配偶者が155万円以下なら住民税非課税世帯に該当します。

(出典:寺田税理士事務所・社労士法人フォーグッド)

非課税世帯になると、所得税・住民税が免除されるだけでなく、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料が軽減されます。

(ただし、基準額は自治体によって異なるため、正確な情報はお住まいの市町村で確認を)

まとめ

- 年金暮らしでも「税金・社会保険料」は毎年発生する

- 年金からは、まず「国民健康保険料・介護保険料」が引かれ、その後「所得税・住民税」がかかる

- 引かれる金額は人によって異なるため、シミュレーションで確認するのが安心

「“年金=自由に使えるお金”と思っていたけど、実際は引かれるものがいろいろあります。

でも、何がどれくらい引かれるのか知っておけば、老後の見通しは立ちやすくなります。

これからは“手取りベース”で、安心できる老後プランを考えていきましょう。」